上越妙高の米は宝です。

豊かな自然の中で育まれる米は、地域の誇りであり、大切に守ってきた文化でもあります。

しかし、その宝を育てる農家の方の暮らしは決して楽ではありません。

私自身、地域の米作りに関わる中で、現場の苦労とともに「売り方」や「人手不足」といった経営面の課題を目の当たりにしています。

本記事では、米農家のリアルな課題に向き合いながら、地域農業の未来の姿を一緒に考えていきたいと思います。

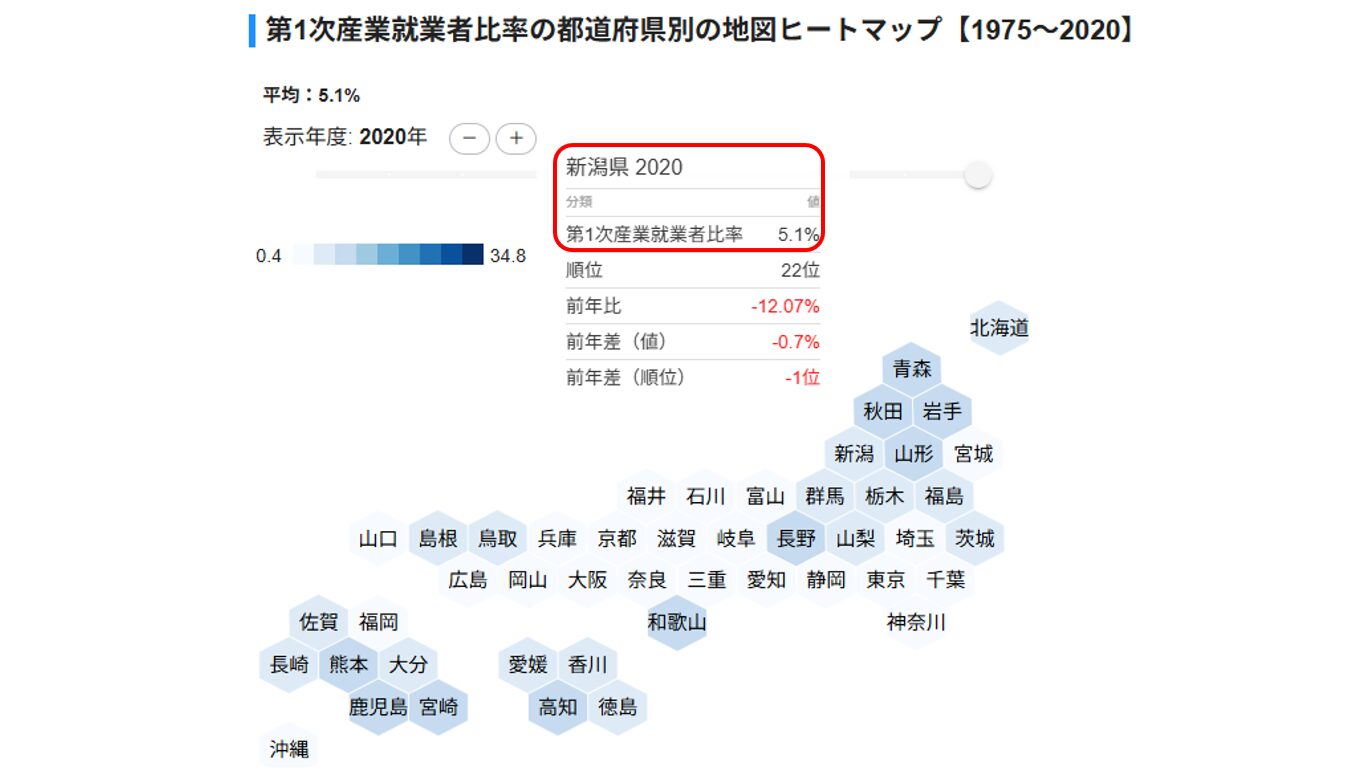

一次産業就業者比率は、全国平均3.5%、新潟県5.1%、上越市は5.1%と全国よりは高い数値です。

引用:統計リアル「第1次産業就業者比率の都道府県ランキング【1975〜2020】」

他方、総農業産出額のうち米の産出額の構成比を比較すると、全国は2割弱、新潟県は6割弱に対して、上越市は8割、妙高市はなんと9割を占めます。

正しく米どころ「上越・妙高」です。

引用:新潟県ホームページ「【上越】上越農業の姿(上越市・妙高市・糸魚川市)」※引用データを参考に筆者作成

本記事のポイント

- 米は宝。収益と後継者の課題は連動

- JA頼みからの脱却、自分で売る力を

- 小さな工夫と情報共有が変化を生む

現場に入って見えた、米農家のリアル

-150x150.jpg)

上越妙高の米は宝です。その米を育てる農家は、自然と向き合いながら重労働に耐え、未来の見えにくい経営と向き合っています。後継者不足、収益の不安、設備投資の遅れ──すべてがつながっています。

(1)農業は体力だけでなく、経営の覚悟がいる

私もいま、地域の米作りに関わっています。

田植え、水管理、草刈り、収穫と、すべてが自然との対話です。

農作業は思った以上に過酷で、身体にも心にも余裕がなくなる瞬間があります。

不規則な動きが多かったり、重いもの(鉄パイプなど)を運んだり、気温との戦いもあり、非常に重労働です。

それでも、目の前の田んぼに穂がついていく過程を見ると、農業には特別な価値があると実感します。

(2)後継者がいなければ、投資はできない

農業の現場でよく聞くのが「あと何年やれるか分からない」という声です。

後継者がいない、あるいは決まっていないから、何百万円もするトラクターやコンバインのような設備を更新できない。

つまり「後継者がいないから、設備投資をする気が起こらない」という思いが強いです。

機械が古くなると作業の効率も落ち、体力的な負担も増える“悪循環”が生まれてしまっている現状があります。

(3)収益性が見えないから、若い世代が戻らない

後継者問題の根本的な原因のひとつになっているが、米農家の収益性の低さです。

収益が十分であれば、次の世代も希望を持てます。

しかし、現実は利益がわずかで、手元に残らないことも多いです。

利益が見込めない仕事に、わざわざ飛び込もうとする若者は多くありません。

「収益性の低さ」「後継者不足」「設備投資の遅れ」──これらはすべてつながっていて、一つひとつが他の要因を引き起こしています。

今は“売れる時代”かもしれない。でもそれは一時的。

-150x150.jpg)

最近は米がよく売れている──そんな声も聞かれます。たしかに米不足の影響で買い手が増え、収入が改善している農家もいますが、それはあくまで一時的な追い風です。これからの農家経営には、自分で売る力が欠かせません。

(1)一時的な米価上昇

近年の米不足により、卸売業者や一部の業者が以前より高値で米を買い取る動きが出ています。

JA以外のルートでも買い手が増えたという声が多く聞かれます。

実際、2024年7月から12月にかけて、農協などの集荷量は前年同期比で約9%(21万トン)減少しており、JAへの出荷が減っていることがわかります。

こうした変化により、販路に困ることなく、収入面で一時的に改善している農家の方もいらっしゃいます。

2025年2月時点では「もう売る米はない。全部売り先が決まっている」と話す農家の方も多く見られました。

(2)JAだけに頼る危うさと、これまでの支えへの感謝

現在、多くの農家はJAを通じて出荷を行っています。

JAは長年、安定した買い取り先として農家を支えてきました。

地域の農業を守る役割も果たしてきたことには、深い感謝があります。

ただ一部で、価格決定や販路戦略をJAに任せきりにする状況が続いてきたため、自分たちで販売を考える力が育っていないという課題もあります。

販売を考える余裕が無かった、とも言えるかもしれません。

(3)「自分で売れる力」が、今こそ必要

市場が動いたときに本当に問われるのは、“自分で価格を決め、販路を選べる力”です。

今は一時的に買い手が増えていますが、それがいつまで続くかは誰にもわかりません。

JAはこれまで地域農業を支えてきた重要な存在であり、今後も大切なパートナーです。

しかし、すべてを任せきりにするのではなく、農家自身が「売る力」を身につけることが、これからの時代を生き抜くカギになると考えています。

そのために必要なのが、徹底的な顧客理解です。

どんな人が、なぜその米を買うのか。その理由を深く知ることで、値付け、販売チャネル、伝え方が変わっていきます。

こうした考え方は、実は農業にも応用できる「マーケティング」の視点です。

↓↓↓マーケティングとは↓↓↓

人と情報がつながることで、農業は変わり始める

-150x150.jpg)

農業の持続可能性を高めるには、人手の確保と情報の共有が欠かせません。デジタルの活用や、地域内での取り組み事例の共有など、小さな変化の積み重ねが農業の未来を切り拓く力になります。

(1)求人はハローワークだけではない

米農家には繁閑の差があり、とくに4月から10月にかけては田植えや稲刈りなどの作業が集中し、人手が必要になります。

現場からは「人が足りない」「募集しても来ない」という声がよく聞かれます。

多くの方が新聞の折込チラシやハローワークを使っていますが、これだけでは情報が届かない層もいます。

最近では、自治体運営のため格安で利用できる地域に特化した求人求職サイトや、1日単位で農業体験ができるマッチングサービスも登場しています。

今後は、複数の媒体を活用して、より広い層にアプローチしていくことが大切です。

引用:管理運営:公益財団法人 新潟県雇用環境整備財団「上越妙高求人求職ポータル|上越市・妙高市合同「求人・求職トータルサポート事業」」

引用:1日バイトアプリ daywork「あなたの休みの日だけ 1日バイトしてみませんか?」

(2)ベテランの経験 × 若手のデジタル活用

農業には、長年積み重ねてきた経験や現場の勘が欠かせません。

地域を支えてきたベテラン世代の知恵には、大きな価値があります。

一方で、スマートフォンやSNS、アプリなどの活用に長けた若手世代も、これからの農業において大きな可能性を持っています。

市場や人材確保の環境が変わる中で、デジタルの活用は避けて通れない時代になっています。

「上の世代にはデジタルは分からないから」と諦めるのではなく、ベテランの知見と若手のデジタルスキルを掛け合わせることで、農業はもっと柔軟で前向きな変化を生み出せるはずです。

↓↓↓農業にもデジタル活用↓↓↓

(3)情報交換から始まる、小さな変化

いきなり大きな改革を目指す必要はありません。まずは小さな変化からで十分です。

たとえば、比較的作業の落ち着く時期に焼き芋の販売を始めたり、もちやレンジごはんなどの加工品に取り組んだり、六次産業化への第一歩を踏み出す農家の方も出てきています。

水田オーナー制度や直販など、上越妙高地域内でもすでにいくつかの実践例が生まれていますが、こうした動きが広がるためには、まず“情報の共有”が欠かせません。

「他の農家がどんな工夫をしているのか」「失敗や成功の理由は何か」──そうした実例を知ることで、自分の経営にも置き換えて考えるきっかけになります。

まずは地域内で気軽に話し合える場をつくり、お互いの知恵や試行錯誤を交換することが、変化への確かな第一歩になるはずです。

上越妙高の米は宝──農業を持続可能な経営へ

米は地域の誇りであり、未来へつなぐ宝です。

だからこそ「作って終わり」ではなく、売り方、人手の確保、経営の工夫まで含めた取り組みが必要です。

小さな変化から始めれば十分。

情報を共有し、世代や立場を超えて協力することで、農業はもっと持続可能で魅力的なものになるはずです。