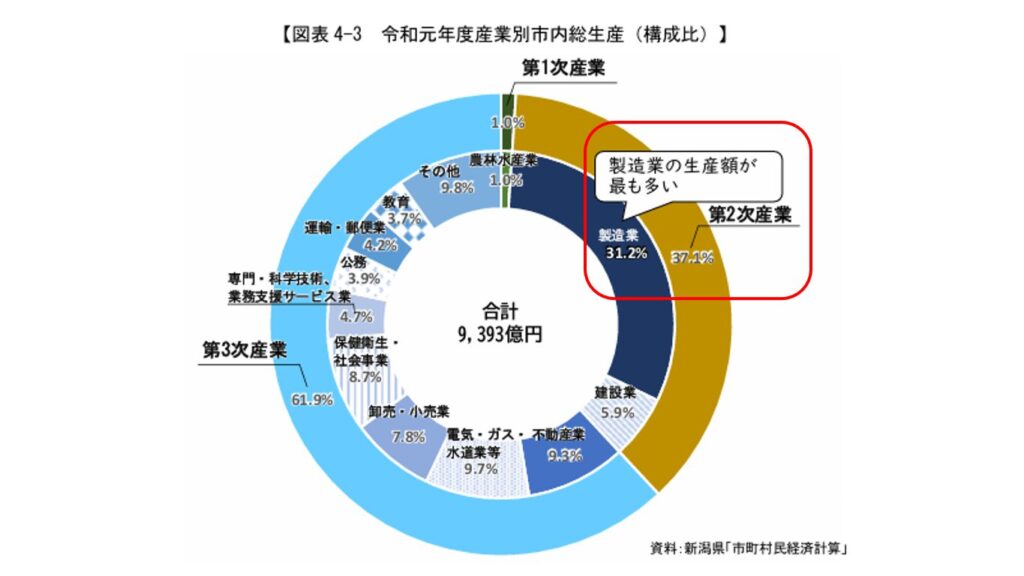

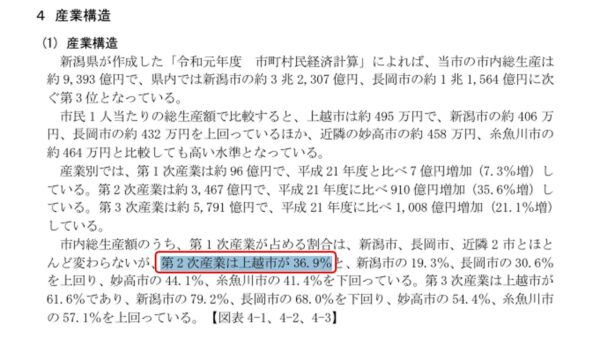

上越妙高エリアは、全国と比べても、新潟市や長岡市と比較しても二次産業比率が高く、歴史ある製造業が数多く根付いています。

特に製造業においては、地域の経済を支えてきた“つくる力”が今も確かな強みだと思います。

一方で、市場の変化や顧客ニーズの多様化により、従来の「良いものを作れば売れる」構造が崩れ始めています。

今、求められているのは、「技術力 × 顧客価値 × 伝える仕組み」の掛け算です。

つまり、経営にマーケティングやサービス視点を戦略的に組み込む転換点が訪れています。

本記事のポイント

- 製造業には「機能」より「解決価値」の再定義が必要

- 営業・販促は属人化から脱却し仕組みで強化する

- 異業種との接点が新たな経営戦略の気づきを生む

製造業に問われる“価値の再定義”

-150x150.jpg)

製造業に必要なのは、機能やスペックではなく「価値の再定義」。サービス化や顧客体験の提供を通じて、信頼関係を築き、市場の外へ価値を広げる視点が求められています。

(1)顧客は「機能」ではなく「解決策」を求めている

製品のスペックや精度だけでは、競争優位にならない時代になりました。

求められているのは、「誰の、どんな課題を、どのように解決するのか?」という“価値の再定義”です。

技術は強みであっても、顧客にとっての意味づけがされていなければ、それは選ばれる理由にはなりません。

(2)“つくる”から“体験を提供する”へ

製造業でも、サービス化の流れが加速しています。

実際に私のクライアントも製造業のサービス化で、自社製品の売上構成比を高め、経営の安定化を図っておられる企業様もいます。

製造業のサービス化とは、製品を単に提供するだけでなく、顧客にとっての“使いやすさ”や“成果”までを包括的に設計・提供する取り組みです。

たとえば、以下のような変化が挙げられます。

- 製品単体の提供 → 維持管理や運用支援まで含めたトータルサポート

- モノを売る → 顧客の体験や成功をデザインする

- スペックの説明 → 解決できる課題や実際の成果事例で価値を語る

こうした視点の転換によって、顧客との信頼関係が深まり、継続的な取引やファン化につながっていきます。

(3)地域の強みを“外に開く”発想

上越妙高の製造業は、地域との強い信頼関係の上に成り立っている企業様が多いように感じます。

これは間違いなく大きな財産です。

しかし同時に、地域内に閉じていると、市場の広がりや新しい視点に触れる機会を逃してしまうリスクもあります。

今こそ、「地域でつくり、地域外へ価値を届ける」ための視野が必要ではないでしょうか。

マーケティングと営業は経営の武器になる

-150x150.jpg)

製品力があっても、見つけてもらえなければ選ばれません。いま必要なのは、営業やマーケティングを“仕組み化”し、外部の知見も活用しながら、価値を継続的に届ける戦略視点です。

(1)技術だけでは“見つけられない”

WebやSNSが浸透した今、顧客は自ら情報を探し、比較し、選びます。

しかし多くの中小製造業は、「存在はしているが、見つけられていない」状態です。

これは「モノが悪い」のではなく、マーケティングの仕組みが整っていないだけです。

(2)営業は属人化から“仕組み”へ

「営業が苦手」「販売は任せきり」――今まで経験やスキル、ノウハウが無かったりすると難しいですよね。

しかし今、必要なのは“売り込み”ではなく、価値を自然に見つけてもらう仕組みづくりです。

- Webサイト(ホームページ)での製品活用事例紹介

- 体験価値(工場見学や試作品の体感モニターなど)の情報発信

- メルマガやSNSによる関係構築

これらを通じて、顧客と継続的な接点を持つ戦略的営業が可能になります。

↓↓↓Webマーケティングとは?↓↓↓

(3)外部リソースを活用

この変革を、すべて自社で完結させる必要はありません。

むしろ、得意な領域と苦手な領域を見極め、外部の知見を取り入れることが、経営の合理化にもつながります。

- マーケティング支援の専門家

- デザイナーやコピーライター

- 異業種で成功している経営者仲間

自社の“核”を保ちながら、伝える部分はプロに任せる発想が、経営戦略として重要です。

きっかけは“外”にある~異業種との接点が重要~

-150x150.jpg)

閉じた環境では見えない“気づき”が、社外との接点にはあります。異業種の視点や外部の専門性を活かし、自社の強みを翻訳・発信することで、戦略的マーケティングが経営の意思決定を変えていきます。

(1)社外との会話が、気づきの種になる

同業者から得られる情報は、一定の専門性があり貴重ですが、視野が限られやすいという側面もあります。

同じ業種や社内だけでは、思考が固定化してしまいがちです。

そんなときこそ、商工会議所や異業種交流の場に出ることが、思わぬ突破口になることがあります。

- 自社の強みを再発見する

- 想像もしていなかったニーズに気づく

- 固定観念や思い込みがリセットされる

上記のような、経営判断や事業の方向性に大きく影響する「気づき」が得られるのです。

(2)マーケティングや販売は「翻訳」だと捉える

製造業は“技術のプロ”。

一方、マーケティングや営業は“伝えるプロ”。

この二者が手を組むことで、自社の価値が社会に伝わる形に翻訳されます。

自分たちの強みをどう言語化し、どう届けるか?

それを共に考え、伴走してくれる外部人材(異業種企業や専門家)は、今後ますます重要な存在になると思います。

(3)経営に、戦略的マーケティングを“組み込む”

「マーケティング=販促手法」ではなく、“誰に、何を、どのように届けるか”を意思決定の軸に据えるという意味での“戦略的マーケティング”であるということです。

- 誰に届けるのか?(ターゲット顧客)

- どんな価値を届けるのか?(提供価値)

- どうやって届けるのか?(チャネル・接点)

この3点を明確にするだけで、経営の意思決定は劇的に変わります。

↓↓↓マーケティングとは?↓↓↓

技術力 × 顧客価値 × 伝える仕組み

上越妙高エリアの製造業は、“つくる力”において全国的にも高いポテンシャルを持っています。

しかし、技術だけでは選ばれない時代。これからの成長には、

技術力 × 顧客価値 × 伝える仕組み

という、三位一体の経営戦略が欠かせないと考えます。

そして今、必要なのは社内で完結する発想ではなく、外の視点や力を取り入れながら価値を翻訳し、届けていく仕組みづくりです。

「つくる力」に「伝える力」を掛け合わせたとき、上越妙高エリアの企業の価値はさらに高まるのではないでしょうか。

まずは外とつながることから、“次の戦い方”が見えてきます。